2日目は、私たちが宿泊した大連賓館(旧ヤマトホテル)内部の見学から始まった。ヤマトホテルは、日本植民地時代の大連の行政・経済の基点とされた大広場/中山広場に面して、当時は一流ホテルとされていた。帝政ロシアがシベリア鉄道・東清鉄道の南の終点として建設した鉄道・港湾施設は、欧州とアジアを結ぶ交通要衝となり、欧州からの人の往来が盛んになった。日露戦争に勝利したあと、これら欧州人を意識し、世界に出しても恥じない格式あるホテルとしてヤマトホテルが建設された。

ヤマトホテルの外観は、イオニア式の円柱を8本並べた様式であり、ホテルのフロントの内装は当時の華やかな雰囲気を醸し出すような白と金を基調にした造りであった。

左写真:http://www.dl-hotels.cn/より

右写真:http://www.m-pro.tv/2009/12/post-41.htmlより

私たちは、天井にフレスコ画が描かれている会議室、白い大理石で造られた宴会場、そして宴会場の2階にある、オーケストラが宴会場での舞踏会に伴奏音楽を演奏するためのベランダなどを視察した。大連で最も格式あるホテルとして繁栄していた時代の面影が部屋の構造や内装の色使いに見られ、欧州人向けに建設されたことが如実に現れていた。当時オーケストラが演奏した2階の細長い部屋は、もはやその目的で使われることはなく、現在、ヤマトホテルの過去についての資料室となっていて、当時の写真や遺留品が多く展示されていた。日本旅館協会加盟のホテルが掲載された雑誌の一面も飾られていた。日光のホテル2軒、熱海、別府、京都、宮島など日本の観光名所にある著名なホテルとならんで大連ヤマトがあった。当時、大連が日本の一部にくみこまれ、そのなかで如何にヤマトホテルが評価され、格式あるホテルであったかが、資料によっても明らかである。

私たちは、天井にフレスコ画が描かれている会議室、白い大理石で造られた宴会場、そして宴会場の2階にある、オーケストラが宴会場での舞踏会に伴奏音楽を演奏するためのベランダなどを視察した。大連で最も格式あるホテルとして繁栄していた時代の面影が部屋の構造や内装の色使いに見られ、欧州人向けに建設されたことが如実に現れていた。当時オーケストラが演奏した2階の細長い部屋は、もはやその目的で使われることはなく、現在、ヤマトホテルの過去についての資料室となっていて、当時の写真や遺留品が多く展示されていた。日本旅館協会加盟のホテルが掲載された雑誌の一面も飾られていた。日光のホテル2軒、熱海、別府、京都、宮島など日本の観光名所にある著名なホテルとならんで大連ヤマトがあった。当時、大連が日本の一部にくみこまれ、そのなかで如何にヤマトホテルが評価され、格式あるホテルであったかが、資料によっても明らかである。

右写真:http://dalian.mypl.net/mp/mogitate_dalian/?sid=2346より

戦後、ヤマトホテルはソ連に接収され、中華人民共和国のもとで大連賓館へと経営主体が変化した。だが、建造環境は変わらないまま、ホテルという機能も受け継がれた。しかし宿泊中、私たちは、当時の客層のターゲットとされていた欧州人やVIPをそこに見かけることはなかった。現在客層は、一般の中国人、そして戦前を再認識しようとするノスタルジー(ヘリテイジ)ツーリストの日本人へと変化していた。中華人民共和国の初期には、ホテルの格式は植民地時代のものを受け継いでいたであろうから、大連賓館はヤマトホテルとして経営されていた時代と同様に格式あるホテルの位置づけであったろう。しかし、鄧小平が開放的経済政策を実施すると、多くの外国資本が大連に流入し、外国資本の格式あるホテルが大連駅前や西広場/友好広場に建設され、大連賓館の機能は、旧宗主国のノスタルジーツーリストを対象とするものに変わっていった。

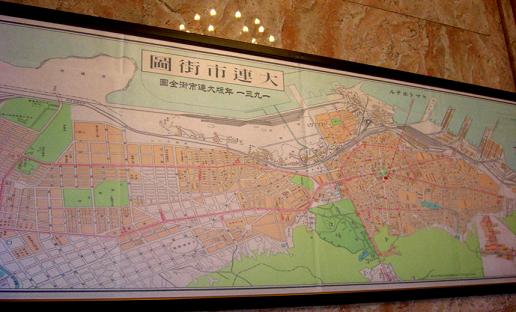

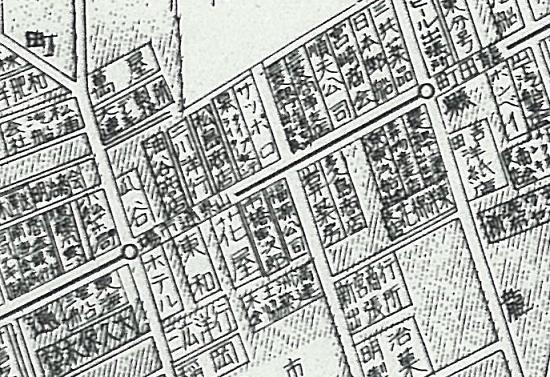

ホテル側の狙う客層が変化していることは、ホテルの様子からうかがえた。朝食を食べたレストランでは日本で放送されている連続朝ドラマが流れ、各部屋でNHKを視聴できた。レストランの案内看板には「いらっしゃいませ」と日本語で書かれており、ヤマトホテル当時の写真や当時の大連市内の風景の写真が廊下に飾られていた。これら写真や当時の古い地図は、メンテナンスが徹底的に行われている様子であり、日本植民地当時の大連の写真の額を丁寧に拭く中国人ホテル従業員の姿が見られた。他にもノスタルジーツーリズムに焦点を当てた様々な企画があった。満州国の皇帝となった溥儀が泊まった部屋に、特別料金を払うと一般客を泊まれるサービス、前述したようなヤマトホテル時代の物品や写真を集めた資料室、そして、楽天でインターネット予約した客には、チェックイン時に昔のヤマトホテルの風景が描かれた絵葉書のプレゼント、など例をあげればきりがない。

ホテル側の狙う客層が変化していることは、ホテルの様子からうかがえた。朝食を食べたレストランでは日本で放送されている連続朝ドラマが流れ、各部屋でNHKを視聴できた。レストランの案内看板には「いらっしゃいませ」と日本語で書かれており、ヤマトホテル当時の写真や当時の大連市内の風景の写真が廊下に飾られていた。これら写真や当時の古い地図は、メンテナンスが徹底的に行われている様子であり、日本植民地当時の大連の写真の額を丁寧に拭く中国人ホテル従業員の姿が見られた。他にもノスタルジーツーリズムに焦点を当てた様々な企画があった。満州国の皇帝となった溥儀が泊まった部屋に、特別料金を払うと一般客を泊まれるサービス、前述したようなヤマトホテル時代の物品や写真を集めた資料室、そして、楽天でインターネット予約した客には、チェックイン時に昔のヤマトホテルの風景が描かれた絵葉書のプレゼント、など例をあげればきりがない。

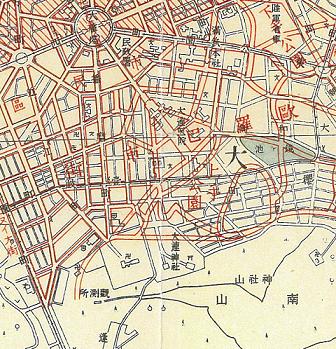

水岡先生が私たちに大連市内の基本的な構造をホテルに飾られていた昭和12年の地図で説明していると、中年男性が先生に昔の高級日本人居住地区であった「南山」はどの辺りにあるか尋ねてきた。まさにノスタルジーツーリズムに来られた方である。

水岡先生が私たちに大連市内の基本的な構造をホテルに飾られていた昭和12年の地図で説明していると、中年男性が先生に昔の高級日本人居住地区であった「南山」はどの辺りにあるか尋ねてきた。まさにノスタルジーツーリズムに来られた方である。

一方、ホテル側がビジネスマン相手にホテル経営をしていないことは明らかである。海外のホテルなら当たり前の、ファックス、インターネット、コピー機等の設備が整ったビジネスセンターは設置されていなかった。ビジネスマンや欧州人は、この大連賓館ではなく、大連駅方面へ徒歩5分程度に位置する友好広場の国際的に有名なホテル、あるいは大連港の近くに建設された5ツ星のShangri-Laホテル、大連駅前や市内各地に建設された格式あるホテルへと流れてしまっているのだろう。

違う運命を辿った、植民地ホテル:

|

旧ヤマトホテルのバルコニーから、私たちは大きな円形の大広場/中山広場を一望した。ここから、日本植民地時代の建造環境が今もなお保存されているありさまが観察される。

旧ヤマトホテルのバルコニーから、私たちは大きな円形の大広場/中山広場を一望した。ここから、日本植民地時代の建造環境が今もなお保存されているありさまが観察される。

この広場は、もともとニコラエフスカヤ広場という名称で、帝政ロシアが設計したものである。ロシアは現在ロシア地区とされている地域をダーリニーの行政の中心としていたが、手狭になることを見据えて、日本橋/勝利橋の反対側にある最初の行政地区を、大広場/中山広場を核とする地区に移し、そこを新たな大連市内の中心として、更に街を発展させる計画を立てていだ。

ロシアの都市計画の特徴は、広場を中心として放射状に道路を建設することである。ロシアは、新しい核となるニコラエフスカヤ広場を中心に、10本の放射状の道を計画した。大広場/中山広場から伸びる10本の通りのうち山縣通/人民路は大連港に繋がり、大山通/上海路は日本橋/勝利橋を経て、もともと行政的中心を成していた地域(現在のロシア人街)と結ぶ交通の軸となる計画であった。

<地図:東京交通社 昭和6年発行>

しかし、広場の地均しと地割りを行った段階で日露戦争が始まり、戦勝した日本が新たな宗主国となって、この広場は、「大広場」と改名された。帝政ロシアが建設途中だった土台を引き継ぎ、日本がここに、経済・行政の中心機能を持つ都市空間を編成した。経済機能として横浜正金銀行、植民地朝鮮と関東州(大連・旅順)の発券銀行だった朝鮮銀行などが建設された。行政機能としては、旅順に設立された関東州都督府の下に位置づけられる大連民政署が建設された。このほか、大連市役所、そして満洲への開拓事業をおこなった東拓の事務所が、すべてこの広場に面して置かれた。このように、日本はロシアの都市計画を引き継いで、大広場/中山広場を、大連の行政・経済の中心とした。これらの建物は、いまも歴史的建造物として、中国の手により保存されている。

しかし、この建造物空間において、1つだけ現存していない建物がある。それは、旧ヤマトホテルに隣接し、大広場/中山広場に面して建てられた英国領事館だ。英国領事館にこのような一等地の一画が与えられたことは、当時の日英関係を表している。日本は,日清戦争・日露戦争共にイギリスの支援を得て、日英同盟を結び密接な関係を築いていた。大広場/中山広場という大連の中心として計画された広場にまでイギリスの影響が及んでいたことは,日露対立の陰で、如何にイギリスの隠然たる力が強く存在していたかを示すものだと言える。いま、当時の面影を残すのは、広場の少し奥に見える旧イングランド国教(聖公会)の教会のみとなっている。

大広場/中山広場周辺に、なぜ日本植民地時代の建造物がいまも残っているのだろうか。日本敗戦の当初は、経済的により高度な土地利用が存在しないことにより、歴史的建物が放置されているだけの、「消極的保存」であっただろう。大広場/中山広場は侵略者とみなされる帝政ロシアが基盤を作り、おなじ侵略者の日本が更なる発展を施した場所であって、新しい中国からすればそのような恥辱の過去を表象する建造環境は全く保護の対象とならない。だが昨今、ノスタルジーツーリズムによるツーリストマネー獲得の可能性が高まった。また、中国では、都市の住民に、自分たちの都市のアイデンティティを自覚させ、愛郷心を掻き立てさせる動きもある。過去の植民地主義が生産した建造物であっても、それは、現実に存在した都市史の一部であることは疑いないし、それを2度と繰り返してはならない屈辱の歴史の生きた教訓と位置づければよい。このため、建造物単位での保存の意識が高まっているのだ。

私たちは、大広場/中山広場に出て、広場に面した建物を巡検した。これらの建造物は、日本の敗戦時に全て接収されたとはいえ、機能の上で戦前から連続性がある建物も多いことに気付く。金融機関では、植民地大連の発券銀行だった朝鮮銀行(大連では、日本の植民地通貨である朝鮮銀行券が使われた)が現代中国の発券銀行である中国人民銀行となり、日本の外国為替専門銀行だった横浜正金銀行(その後東京銀行、そして現在は三菱東京UFJ銀行)は、中国の外国為替銀行である中国銀行となっている。公共機関では、関東州通信局は大連市郵便局と、機能が変わっていない。しかし、大連民政署は遼寧省対

私たちは、大広場/中山広場に出て、広場に面した建物を巡検した。これらの建造物は、日本の敗戦時に全て接収されたとはいえ、機能の上で戦前から連続性がある建物も多いことに気付く。金融機関では、植民地大連の発券銀行だった朝鮮銀行(大連では、日本の植民地通貨である朝鮮銀行券が使われた)が現代中国の発券銀行である中国人民銀行となり、日本の外国為替専門銀行だった横浜正金銀行(その後東京銀行、そして現在は三菱東京UFJ銀行)は、中国の外国為替銀行である中国銀行となっている。公共機関では、関東州通信局は大連市郵便局と、機能が変わっていない。しかし、大連民政署は遼寧省対 外合作庁となり、東洋拓殖が交通銀行、大連市役所が中国工商銀行となっているように、公的機関が金融機関に変化した例も見られる。これは、大連市が、植民地時代から現在に至るまで、一貫して西側に都市機能が移動するなかで、大広場/中山広場の公共機関の建築物の一部機能が、西方に立地移動したことにもよるものであろう。

外合作庁となり、東洋拓殖が交通銀行、大連市役所が中国工商銀行となっているように、公的機関が金融機関に変化した例も見られる。これは、大連市が、植民地時代から現在に至るまで、一貫して西側に都市機能が移動するなかで、大広場/中山広場の公共機関の建築物の一部機能が、西方に立地移動したことにもよるものであろう。

次いで私たちは、大広場/中山広場に直接面した歴史的建造物のひとつ後ろの建物に注目してみた。その新旧の建物の対照の具合に驚く。例えば中国銀行の旧来からの建物の奥には、全く新たなビルが建設されている。奥の建物は、歴史的建造物保全の規制がないため、手前の建造物とは大きく異なり、空高く聳え立つガラス張りの建物であった。

次いで私たちは、大広場/中山広場に直接面した歴史的建造物のひとつ後ろの建物に注目してみた。その新旧の建物の対照の具合に驚く。例えば中国銀行の旧来からの建物の奥には、全く新たなビルが建設されている。奥の建物は、歴史的建造物保全の規制がないため、手前の建造物とは大きく異なり、空高く聳え立つガラス張りの建物であった。

朝8時の時点で大広場/中山広場周辺ではタクシーを含む交通量が多く、車のクラクションを耳にすることを考えると大広場/中山広場が現在も交通網のひとつの要衝となっていることが明らかだ。しかし、中山広場で行われている都市民の活動を観察すると、この広場がもはやかつての中心性を失い、近隣公園(neighbourhood park)と化していることに如実に表れている。日本植民地時代の威厳ある像は取り払われ、かわって、子供たちがスケートボードをしたり、羽子板に使うような羽を使って脚を使って繋げる遊びをしたり、ベンチや芝生に座る親子がいたりと、そこは市民の溜まり場となっていた。早朝の午前6時くらいには、大きな扇子を持ち踊っている年寄りの女性が集っていた。大広場/中山広場の円形の形態は変わらなくとも、都市支配の威光を示す表象としての機能は失われ、都市民の憩いの場、コミュニティの交流場所にその機能を変えているのである。

私たちは、車で大山通/上海路を通って、日本橋/勝利橋を渡り旧ロシア地区へと向かった。

日本橋/勝利橋は、旧ロシア地区と大広場/中山広場を結んで鉄道をまたぐ橋である。日露戦争で木造の橋は破壊されてしまったが、重要度が高かったため、日本植民地となったあとに、関東都督府が鉄筋コンクリート造り橋に建て替えられた。

日本橋/勝利橋は、旧ロシア地区と大広場/中山広場を結んで鉄道をまたぐ橋である。日露戦争で木造の橋は破壊されてしまったが、重要度が高かったため、日本植民地となったあとに、関東都督府が鉄筋コンクリート造り橋に建て替えられた。

橋を渡った旧ロシア地区は、帝政ロシア時代に行政的機能が置かれた地域である。不凍港を求めダーリ二―を占領したロシアにとって、ここに都市を建設することは、港にも近いため、好都合であったのだろう。

のちに南満州鉄道となる、東清鉄道支線の大連/ダーリニー駅は、もともと日本橋/勝利橋のふもとに建設されていた。すなわち、駅を拠点として放射状に街路を建設し、その沿道にダーリニー市役所やロシア正教会が建てられ、当時ここは大連/ダーリニーを代表する中心業務地区(CBD)であった。そして、行政地区の北東部の海に面する部分には、船舶修理場や鉄道工作部など交通において重要性の高い機能が置かれていた。

漁村から誕生したダーリニー:ロシアの都市計画1886年に、ロシアは清の都市だった海参●にウラジオストックを建設、ロシア太平洋艦隊の拠点として使用した。しかしウラジオストックは不凍港ではないため、帝政ロシアは1898年、露清同盟密約と呼ばれる租借条約を清と結び、旅順湾・大連湾に面した一帯の土地の租借権を獲得、小さな漁村の青泥窪に、ダーリニーという都市と商港を建設した。さらにこれをロシア本土と統合するため、ハルビンからの東清鉄道支線敷設権を得て、都市建設を始めることとなる。これが大連誕生・発展への基盤となった。 ロシアの都市計画は、ダーリニーを大きく 1.行政地区 2.ヨーロッパ人地区 3.中国人地区 という3つの地区に分けるものであった。その中で最も力が注がれたのは、いま「旧ロシア人地区」となっている行政地区の計画であった。行政地区には東清鉄道の本社が置かれ、ダーリニー市役所、ロシア正教会やロシア人学校等の主要公共施設が建設された。 <地図:関東州土木課 昭和12年発行> その後、都市発展に伴って新しい中心がニコライフスカヤ広場に計画されたが、広場の地均し、放射状街路の地割りに着手したところで、日清戦争を経て朝鮮半島から中国大陸にフロンティアを拡張しようとしていた日本と戦争が始まり、ロシアの敗戦で日本が大連等の租借権を獲得した。このため、帝政ロシアによる都市計画は、行政地区と中国人地区の一部が実現されただけで、広場地区の都市建設は、日本の手にゆだねられた。 帝政ロシア時代に、市街として完成していたのは行政地区のみであったので、日本はさしあたりこの地区の既存建物を利用して業務を行った。かつてのダーリニー市役所は最初の満鉄本社として使用された。その後、ニコライフスカヤ広場改め「大広場」が完成すると、行政・経済の中心はそちらに移転した。 そのさい日本は、広場とそこから放射状に広がる街路という都市計画のモティーフをロシアから学び取り、各地の満鉄附属地でそれを応用した。さらにこの都市計画のコンセプトは、日本内地の東京・国立の都市計画にも影響を及ぼした。 |

私たちは、日本橋/勝利橋を渡って、旧ロシア地区の入り口に着いた。そこは歩行者天国となっているので、車はここで降りなければならない。手前には、観光バスが3、4台駐車されていた。歩行者天国入り口にあるロシア式建造物は屋根が尖っていて、教会を連想させる。だが、もともと東清鉄道汽船会社として使用されたこの建物は、実はレプリカで、現在は美術館として使用されている。

私たちは、日本橋/勝利橋を渡って、旧ロシア地区の入り口に着いた。そこは歩行者天国となっているので、車はここで降りなければならない。手前には、観光バスが3、4台駐車されていた。歩行者天国入り口にあるロシア式建造物は屋根が尖っていて、教会を連想させる。だが、もともと東清鉄道汽船会社として使用されたこの建物は、実はレプリカで、現在は美術館として使用されている。

この地区は帝政ロシア時代、ダーリニーの中心として機能していたが、大連駅が1937年400メートル西に移動し、行政・経済の中心性はなくなった。

中心街は、日本植民地時代に児玉通、現在は団結街と呼ばれ、歩行者天国となっている。その入り口には多くの露店が出店されていて、マトリョーシカ、ムートンブーツ、時計等を売る観光客目当ての露店が並ぶ。いまでは大連の周辺となってしまったこの地区は、観光地としてのみ生き延びていることが分かる。

中心街は、日本植民地時代に児玉通、現在は団結街と呼ばれ、歩行者天国となっている。その入り口には多くの露店が出店されていて、マトリョーシカ、ムートンブーツ、時計等を売る観光客目当ての露店が並ぶ。いまでは大連の周辺となってしまったこの地区は、観光地としてのみ生き延びていることが分かる。

ガイドのリチャード氏によると、この通りに面したロシア風建造物のうち、2つ以外はすべてレプリカらしい。過去の植民地周知の遺産であっても、ロシアのものは、壊れそうになると、昔の建造物の姿に似せて新しいものを作ってまで、ロシアの都市景観を残そうとしている。

このレプリカ建設の動きは、観光客を狙ったものであり、また都市のアイデンティティを視覚的に表すためのものである。私たちが訪れたのは8月中旬の朝であったため予想以上に人は少なかったが、客の需要に応じてすぐに撤収できる露店が多く立ち並ぶのは、大連におけるロシア的なものの存在が観光アトラクションとして成り立っていることの証拠といえる。

だが、児玉通/団結街を奥へ進むにつれて露店数は減り、今もなお通りのつきあたりに誇らしげに立つ旧ダーリニー市役所は、近づいてみると寂れているのが一目瞭然だった。ペンキがはがれており、窓は壊れたまま木の板で一時的にふさいであって、立ち入ることができない。隣接する建物もテナントが入っていない様子で、威厳ある重要な建造物が時と共に

だが、児玉通/団結街を奥へ進むにつれて露店数は減り、今もなお通りのつきあたりに誇らしげに立つ旧ダーリニー市役所は、近づいてみると寂れているのが一目瞭然だった。ペンキがはがれており、窓は壊れたまま木の板で一時的にふさいであって、立ち入ることができない。隣接する建物もテナントが入っていない様子で、威厳ある重要な建造物が時と共に 廃れていったことが分かる。入口からの距離と比例して建造環境のメンテナンスの度合いが低下し、露店の出店数の顕著な減少がみられた。要するに、観光客は、駐車場からごくわずかの距離しか歩かず、そこで「ロシア的な異国趣味」を感じ満足して車に戻り、その背景にある都市の歴史やそれを象徴する建造環境にとりたてて教養的関心をいだかないということである。中国人旅行者は、著名な観光名所を見るのみで、その周辺地域まで深く探求しようはしない。もっとも、日本人も、バックパッカーも含め、『地球の歩き方』等を手に、有名観光地のみホッピングする者が多いから、あまり中国人に向かって偉そうなことは言えない。

廃れていったことが分かる。入口からの距離と比例して建造環境のメンテナンスの度合いが低下し、露店の出店数の顕著な減少がみられた。要するに、観光客は、駐車場からごくわずかの距離しか歩かず、そこで「ロシア的な異国趣味」を感じ満足して車に戻り、その背景にある都市の歴史やそれを象徴する建造環境にとりたてて教養的関心をいだかないということである。中国人旅行者は、著名な観光名所を見るのみで、その周辺地域まで深く探求しようはしない。もっとも、日本人も、バックパッカーも含め、『地球の歩き方』等を手に、有名観光地のみホッピングする者が多いから、あまり中国人に向かって偉そうなことは言えない。

私たちは、観光地化されている児玉通/団結街の一本裏の道に入ってみた。興味深いことに、ここは全く観光地化されておらず、社会主義住宅街となっており、野菜売り場や家電修理センターなど、完全な地元民の生活空間となっていた。店は、簡素なテントを使用した露店形式だった。さらに奥へ進むと、旧東清鉄道の宿舎として建てられたロシア様式の煉瓦作りの集合アパートや、ロシア風の戸建て住宅もあった。だが、そ

私たちは、観光地化されている児玉通/団結街の一本裏の道に入ってみた。興味深いことに、ここは全く観光地化されておらず、社会主義住宅街となっており、野菜売り場や家電修理センターなど、完全な地元民の生活空間となっていた。店は、簡素なテントを使用した露店形式だった。さらに奥へ進むと、旧東清鉄道の宿舎として建てられたロシア様式の煉瓦作りの集合アパートや、ロシア風の戸建て住宅もあった。だが、そ の建物は著しく老朽化しており、洗濯物が玄関前に干されていたり、ソファや電気スタンドなどの家具の不用品が家の前に多く積まれていたりと、所得が低い人々の生活の様子が表れている。歩道で散髪、髭剃りを職としているおじいさんや、路上に座ってかごのフルーツを売るおばあさんも多く見られた。

の建物は著しく老朽化しており、洗濯物が玄関前に干されていたり、ソファや電気スタンドなどの家具の不用品が家の前に多く積まれていたりと、所得が低い人々の生活の様子が表れている。歩道で散髪、髭剃りを職としているおじいさんや、路上に座ってかごのフルーツを売るおばあさんも多く見られた。

このように、観光地化されている児玉町/団結街の裏通りは、観光活動の波及効果を受けず、隔絶されていた。 今後この地区は、面として観光開発されていくのだろうか。ロシア時代の建物は、裏通りにも崩れかけながらいくつも残っており、これらを修復すれば、潜在的要素は十分あるように感じられる。リチャード氏によると、2000年に児玉通/団結街の床石をすべて整備したらしい。

日本植民地主義の遺産は日本人ノスタルジーツーリストの観光対象に過ぎないが、上海協力機構にうらづけられた中露の密接な関係から、ロシア植民地主義の遺産は、ロシア人ではなく、中国人ツーリストの観光対象となっている。中国人ツーリストの数のほうが圧倒的に多いのはいうまでもないから、中国人ツーリストの行動様式が変わり、行政がこの地域の潜在的要素をもっと活用しようと考えるようになるならば、この地区は、児玉通/団結街のみではなく、ロシア的建造環境の面的な復元による都市再開発が行われてゆくことになるだろう。

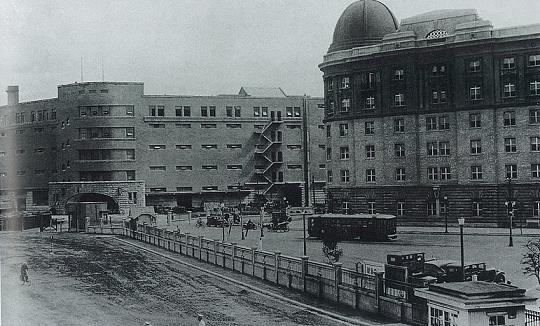

次に私たちは、大広場/中山広場の地区にもどり、日露戦後、満洲への日本の覇権拡張の原動力となった旧満鉄本社/大連満鉄旧址陳列館の建物を訪れた。この建物は、満鉄が、帝政ロシア植民地時代の中心地であったロシア人街から、日本植民地時代の中心地とする大広場/中山広場の近くに業務を早く移動させるため、建設中の建物を引き継いだものである。現在は,正面から見て左の部分が瀋陽鉄道局大連鉄道事務所として使用され、私たちが訪れた右の部分は満鉄旧址陳列館と満鉄会社の資料室であった。

次に私たちは、大広場/中山広場の地区にもどり、日露戦後、満洲への日本の覇権拡張の原動力となった旧満鉄本社/大連満鉄旧址陳列館の建物を訪れた。この建物は、満鉄が、帝政ロシア植民地時代の中心地であったロシア人街から、日本植民地時代の中心地とする大広場/中山広場の近くに業務を早く移動させるため、建設中の建物を引き継いだものである。現在は,正面から見て左の部分が瀋陽鉄道局大連鉄道事務所として使用され、私たちが訪れた右の部分は満鉄旧址陳列館と満鉄会社の資料室であった。

事前に視察の手配を頼んでいた私たちは、中に入ると、20歳代後半の日本語が流暢なガイドに、資料室のある2階へと案内された。旧満鉄本社/大連満鉄旧址陳列館内は天井が高く、基調は白で、いまなお威厳をたたえ、帝政ロシア時代の商業学校として建設途中であった施設を改修したと説明されるととても納得した。

事前に視察の手配を頼んでいた私たちは、中に入ると、20歳代後半の日本語が流暢なガイドに、資料室のある2階へと案内された。旧満鉄本社/大連満鉄旧址陳列館内は天井が高く、基調は白で、いまなお威厳をたたえ、帝政ロシア時代の商業学校として建設途中であった施設を改修したと説明されるととても納得した。

この資料室は2年ほど前、満鉄本社の日本から大連への移転100周年を期して公開され始めたばかりらしい(『「満州」都市物語』P61 )。一般中国人には公開しておらず、視察には、旅行社を介して事前予約が必要で、日本人でも予約なしでは入れてくれない。そのため旧満鉄本社/大連満鉄旧址陳列館の博物館前には全く看板等がなく、宣伝もされておらず、言われなければ誰もその存在に気づかないだろう。

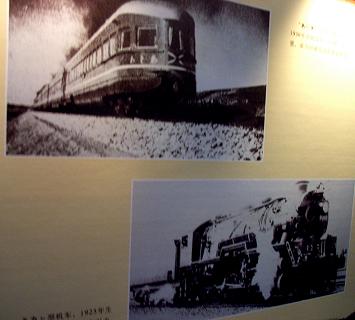

資料室には、他の客は一切おらず、資料館のガイド氏は、満鉄が支えていた事業を説明する写真パネルを丁寧に私たちに説明してくれた。満鉄本社の写真に続き鞍山製鉄所、石炭会社、空港、大連港、鉄道建設の様子、中国人が日本語を学習した学校の様子、中国人が英語を学習する様子、ヤマトホテル、赤字であった病院経営の写真、リゾート開発を行った星ヶ浦の様子、当時世界で3番目を誇る調査

資料室には、他の客は一切おらず、資料館のガイド氏は、満鉄が支えていた事業を説明する写真パネルを丁寧に私たちに説明してくれた。満鉄本社の写真に続き鞍山製鉄所、石炭会社、空港、大連港、鉄道建設の様子、中国人が日本語を学習した学校の様子、中国人が英語を学習する様子、ヤマトホテル、赤字であった病院経営の写真、リゾート開発を行った星ヶ浦の様子、当時世界で3番目を誇る調査 機関である満鉄調査部の写真(一橋大学経済研究所でソ連経済を専攻した野々村教授もここで研究していた)、満州の明日と評された新聞記事が展示されていて、最後にはソ連軍が大連に侵攻し、中国人が大歓迎している写真でしめくくられていた。

機関である満鉄調査部の写真(一橋大学経済研究所でソ連経済を専攻した野々村教授もここで研究していた)、満州の明日と評された新聞記事が展示されていて、最後にはソ連軍が大連に侵攻し、中国人が大歓迎している写真でしめくくられていた。

もっとも、展示物のなかには、中国人による抗日行動の写真もあるにはあった。だが、ガイドは、この写真の説明をあえて飛ばして次の説明に移っていった。ノスタルジーツーリズムで大連を訪れる日本人を主な客層とした施設であるため、ガイドは日本人客には不快な思いをさせてはならないと感じて配慮した行動なのではないか。共産党からは、博物館等の展示は抗日運動の真実にふれなければならないというガイドラインがおそらく出されていて、いちおう写真は展示したのだろうと推測される。

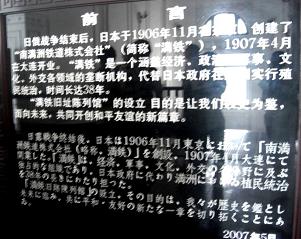

日本人のノスタルジーツーリズム客を目当てとしていることは、資料室に入る手前の最も目立つところに置かれている石碑に書かれた説明文が、中国語表記の真下に日本語を併記していることからも明らかだ。そこでは、文の締めくくりに、中国と日本との友好関係を強調していた。

日本人のノスタルジーツーリズム客を目当てとしていることは、資料室に入る手前の最も目立つところに置かれている石碑に書かれた説明文が、中国語表記の真下に日本語を併記していることからも明らかだ。そこでは、文の締めくくりに、中国と日本との友好関係を強調していた。

今後一般客に対して公開する日が来たら、資料室入り口に置かれていた石碑の説明文はイデオロギー的要素が強められたりするのだろうか。また、現在し、写真説明は中国語だけであるが、館内では日本のノスタルジーツーリストに向けて日本語表記がなされるのだろうか、などと考えさせられた。

展示を見終わったところに、満鉄の遺留品を販売する「ミュージアムショップ」があった。3人の従業員は流暢な日本語を話し、満鉄のマークが彫られた未使用のワイングラスや記念切手、満鉄が発行した債券、株券、従業員のバッジや腕章などを売っていた。店員の説明によれば、これらの品はすべて本物で、日本が敗戦したとき、工場や倉庫などに未使用の状態でおかれたまま接収されたものを販売しているのだという。ワイングラスは1つ1万5千円、当時の1ヶ月の給料であった1円が現在3万円の高価格で販売されていた。店員は、「別に誰にでも買ってほしいわけではない。このようなものに価値を見出す人に売っている」と説明してくれた。ターゲットは、はっきり日本人のノスタルジーツーリストに設定されている。

私たちは、旧満鉄本社/大連満鉄旧址陳列館を出て、向かいに建つかつての満鉄図書館に向かった。ここは現在、大連図書館魯迅路分館として使用されている。入り口を入ってすぐのオフィスではパソコンはフラットスクリーンを使用しており、内装もペンキがきれいに塗られ、改修を幾度かしながら図書館という機能が受け継がれているようだった。

私たちは、旧満鉄本社/大連満鉄旧址陳列館を出て、向かいに建つかつての満鉄図書館に向かった。ここは現在、大連図書館魯迅路分館として使用されている。入り口を入ってすぐのオフィスではパソコンはフラットスクリーンを使用しており、内装もペンキがきれいに塗られ、改修を幾度かしながら図書館という機能が受け継がれているようだった。

だが私たちが目的としてきた満鉄にまつわる資料はここの分館で保管されておらず、中央図書館へと移されてしまったことを聞く。地元の中学校の制服を着た男子が入ってきたことから、この分館が、いまでは地域の住民に利用され文化的機能を果たしている一般図書館に変わったことがうかがえる。

図書館から道路を挟んだ広大な地区はいま工事中で、工事現場の外壁には、そこに建つ高層マンションの広告看板が大きく張り出されていた。モダンな欧米的ライフスタイル、リゾート的エキゾチックな雰囲気を前面に押し出す宣伝であった。ここは、日本植民地時代、日本語の地方紙である『満洲日報』の本社が建っていた場所であった。満鉄から得た情報を、記事の重要な情報源としていたとされている。満洲を実質的に支配する一翼を担っていた満鉄本社での出来事をいち早く情報収集するため、さらに図書館で必要な資料の閲覧をすばやくこなすために、満鉄本社、図書館、新聞社が一箇所に集積していたと推測される。また後に訪問する満鉄病院とともに、ここが、満鉄本社を中心とした日本の満洲支配の拠点であった。大広場/中山広場も近いので、官庁や銀行からの取材にも好都合であったはずだ。だが、その建物も、いまはもはや無い。

<右地図:東京交通社 昭和6年発行>

大連の中心業務地区は西に移動し、不動産バブルの高揚による経済的機会費用の増加につれて、保存建造物として保護されていない歴史的建造物は破壊され、高層マンションというより高度な土地利用に変わる市場的な都市経済の存在を大いに感じさせた。レプリカを作ってでも歴史的景観をのこすロシア植民地主義の跡と、市場経済の見えざる手のおもむくままに歴史的建造物の運命を委ねる日本植民地主義の跡。この中国の対応の違いは、今回の巡検における重要なライトモティーフの一つとなった。

地図:東京交通社 昭和6年発行

元満鉄本社から、植民地時代に山縣通、いまは人民路(ロシア語地名:モスコフスキー大街)と呼ばれる広い通りを東に進むと、かつて植民地・大連ならびに満洲を日本本土とを海路で結んだ大連港に通ずる。山縣通/人民路沿いには、大連取引所を初め、税関、三菱商事や三井物産など、植民地を経済的に支配した日本の商社、日本郵船などの貿易会社、三菱銀行などの金融機関の事務所がならび、大連・満洲経済を支える物流、貿易、商品取引などの機能が集積していたのが分かる。すなわち、大広場/中山広場から、山縣通/人民路を経て大連港に至る一帯が、大連植民地を支配する日本の中心業務地区となっていたのである。

大連港へ向かう道には港湾広場という大きな広場がありいまは、大連市のシンボルとされている明時代の船の模型がおかれていた。まわりの植生はきれいに整備され、植物が波のようにうねる装飾であった。この広場に面して「大連物産引所/大連航運交易市場」という商品取引所がある。小豆やコンニャク等の穀物、亜鉛などの鉱物などが取引されている。帝政ロシア時代は、茶や穀物の取引が盛んに行われており、当時からこの地方の産物の輸送ルートとして重要であった大連港と連携して、大連が貿易・商品取引の要衝として発展してきたことがわかる。

大連港へ向かう道には港湾広場という大きな広場がありいまは、大連市のシンボルとされている明時代の船の模型がおかれていた。まわりの植生はきれいに整備され、植物が波のようにうねる装飾であった。この広場に面して「大連物産引所/大連航運交易市場」という商品取引所がある。小豆やコンニャク等の穀物、亜鉛などの鉱物などが取引されている。帝政ロシア時代は、茶や穀物の取引が盛んに行われており、当時からこの地方の産物の輸送ルートとして重要であった大連港と連携して、大連が貿易・商品取引の要衝として発展してきたことがわかる。

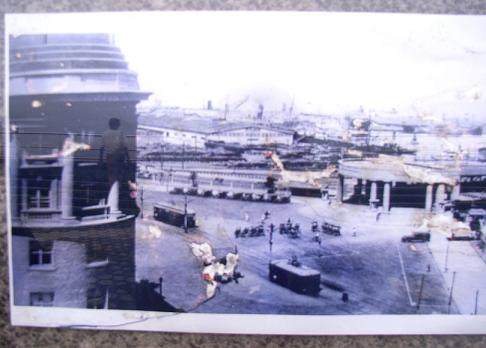

大連港で、私たちはまず、旧大連埠頭事務所(左写真:『大連旧影』人民美術出版社 2007年より、旧埠頭事務所=左側建物)の屋上へと行った。日本植民地時代は、煉瓦造りの7階建てで大連市で一番の高層建築であった。現在は大連港集団(PDA

大連港で、私たちはまず、旧大連埠頭事務所(左写真:『大連旧影』人民美術出版社 2007年より、旧埠頭事務所=左側建物)の屋上へと行った。日本植民地時代は、煉瓦造りの7階建てで大連市で一番の高層建築であった。現在は大連港集団(PDA  Corporations)の事務所の建物となっていて、機能は基本的に変わっていない。屋上で、私たちは、お土産屋と、その女性従業員3人の歓迎を受けた。お土産屋の女性1人が、日本語で大連港を見渡しながら、詳しい歴史について話してくれた。 ガイドの説明によると、現在4つの埠頭が見えるが、帝政ロシア植民地時代の埠頭は一つのみであったそうだ。シベリア鉄道・ハルビン経由で欧亜間の物流が盛んとなり、この港は、ヨーロッパのアジアへの玄関口という機能で発達していった。日本植民地となってからは、更に3つ埠頭が建設された。第3埠頭は石炭輸送用に建設され、撫順からの高品質の炭が輸送された。第4埠頭はコンテナ用である。正面には、道路を挟んで、埠頭の船客待合所が目に入る。これは、帝政ロシア時代に鉄筋コンクリート造りの倉庫であったものを改修し、乗船客の待合所として造りなおした。植民地時代は半円をなしていたものであるが、16年前に角張った形に改造されてしまったそうだ。2階を待合室とし、1階にはプラットホームを造り、長距離列車の乗り入れを可能として、日本本土から船で来た客が、満洲方面にそのままここで長距離列車に乗り継げるようになっていた。大連市の路面電車もこの待合所まで延長され、入り口に停留所が設けられていた。

Corporations)の事務所の建物となっていて、機能は基本的に変わっていない。屋上で、私たちは、お土産屋と、その女性従業員3人の歓迎を受けた。お土産屋の女性1人が、日本語で大連港を見渡しながら、詳しい歴史について話してくれた。 ガイドの説明によると、現在4つの埠頭が見えるが、帝政ロシア植民地時代の埠頭は一つのみであったそうだ。シベリア鉄道・ハルビン経由で欧亜間の物流が盛んとなり、この港は、ヨーロッパのアジアへの玄関口という機能で発達していった。日本植民地となってからは、更に3つ埠頭が建設された。第3埠頭は石炭輸送用に建設され、撫順からの高品質の炭が輸送された。第4埠頭はコンテナ用である。正面には、道路を挟んで、埠頭の船客待合所が目に入る。これは、帝政ロシア時代に鉄筋コンクリート造りの倉庫であったものを改修し、乗船客の待合所として造りなおした。植民地時代は半円をなしていたものであるが、16年前に角張った形に改造されてしまったそうだ。2階を待合室とし、1階にはプラットホームを造り、長距離列車の乗り入れを可能として、日本本土から船で来た客が、満洲方面にそのままここで長距離列車に乗り継げるようになっていた。大連市の路面電車もこの待合所まで延長され、入り口に停留所が設けられていた。

(左写真:http://www.geocities.jp/ramopcommand/_geo_contents_/070921/man03.htmlより)

お土産屋の両端の壁には、当時の港の状況についての説明が日本語でもされており、1916年の、日本植民地時代の大連港の写真も飾られていた。流暢に日本語を話す店員とあいまって、旧ヤマトホテル、満鉄資料室と同様に、あからさまなノスタルジーツーリズムの対象となっていることは明らかだ。

お土産屋の両端の壁には、当時の港の状況についての説明が日本語でもされており、1916年の、日本植民地時代の大連港の写真も飾られていた。流暢に日本語を話す店員とあいまって、旧ヤマトホテル、満鉄資料室と同様に、あからさまなノスタルジーツーリズムの対象となっていることは明らかだ。

大連港を全体として見渡すと、コンテナ用クレーンの多さには驚くほどであり、日本や韓国の投資による製造業基地を支える物流拠点として大きな活気が感じられた。待合所に隣接している大連の客船切符販売所の前の駐車場が満車近くであるのをみると、旅客交通の面でも、大連が重要な役割を果たしていることがうかがえる。ただし、現在は、日本への旅客船は出ていない。

大連港を全体として見渡すと、コンテナ用クレーンの多さには驚くほどであり、日本や韓国の投資による製造業基地を支える物流拠点として大きな活気が感じられた。待合所に隣接している大連の客船切符販売所の前の駐車場が満車近くであるのをみると、旅客交通の面でも、大連が重要な役割を果たしていることがうかがえる。ただし、現在は、日本への旅客船は出ていない。

先ほどのお土産屋に展示されている今後の大連湾の図をみながら、5年後現在の大連港より北にある入り江に新たな港が完成する予定である、との話を聞いた。予定の港は埋立地であり、中国の東北部で規模最大になる予定らしい。大連港のリニューアルではなくあえて埋立地を造り新たな港建設を行うということは、もはや、既存の大連港では増大する貨物をまかなえないだけ、輸送の需要が急激に増えているということである。初日、大連空港へ着陸する直前に飛行機の窓から多くの貨物船が入港するために待機していたのをみると、大連の経済規模拡大による貨物輸送需要増加により、大至急規模拡大が必要とされているのだろう、と推測される。

ここで私たちは、日本植民地時代のCBDを離れ、日本植民地当時の高級住宅地だった南山地区を通って、都市の南側にある、かつて満鉄が開発した「星ヶ浦」という余暇行動の場所に向かって移動した。1908年に開発された星ヶ浦は、当時は植 民地エリート層向けのリゾート地であった。今は取り壊されてしまったがヤマトホテルの分館として、星ヶ浦ヤマトホテルも建設されていた。他のヤマトホテルより施設が充実し、ゴルフコースやテニスコート等の設備も備わり、国際連盟から満州国の調査を命ぜられたリットン調査団も泊まった、格式ある海浜リゾートホテルであった。

民地エリート層向けのリゾート地であった。今は取り壊されてしまったがヤマトホテルの分館として、星ヶ浦ヤマトホテルも建設されていた。他のヤマトホテルより施設が充実し、ゴルフコースやテニスコート等の設備も備わり、国際連盟から満州国の調査を命ぜられたリットン調査団も泊まった、格式ある海浜リゾートホテルであった。

写真:【復刻版】タイムロマン・絵葉書資料館 http://www.tobunken-archives.jp/DigitalArchives/record/A5D3E9DC-BC46-0B06-91A2-A2DCDDC1EF16.html;jsessionid=BDD7C56A30CADF6EF29F95F9D6FA4B80?lang=より

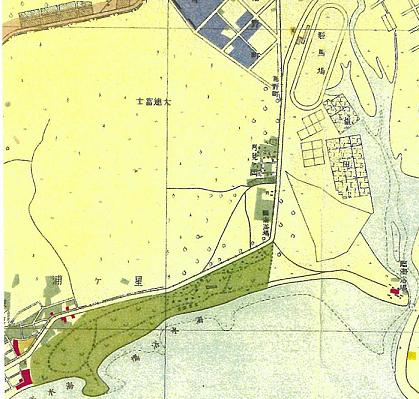

<地図:関東州土木課 昭和12年発行>

<地図:関東州土木課 昭和12年発行>

関東州土木課が発行した1937年の地図で調べると、内陸部には、「大連富士」と書かれており、自然景観に大変優れていた土地であった。また星ヶ浦の少し北側に競馬場がある外、高級住宅地と畑や果樹園ひろがる土地であった。しかし、かつての畑や果樹園の跡は、いま、見本市会場として使用される星海広場が建っている。植民地時代の高級リゾート地のイメージがあり、星海公園に訪れる人、道路の反対側にそびえ立つホテルなどの相互の相乗効果を意図し、大連の中でも高級な都市地域というイメージに結びつけて、国際センターの立地が決まったのだと思われる。都市の各区画に付与された共同主観的イメージは、たとえ植民者が作ったものであっても、支配体制の変更を越えて根強く持続することを、改めて認識させられる。

星海広場付近の道路は渋滞しており、敷地の中は混雑していた。ちょうどこの1週間、車の展示会が行われている。この区画は赤や黄色の派手な風船を飾っており、お祭り状態であった。出展している企業はトヨタや日産やホンダなどの日本企業、そして、フォルクスワーゲンやGM等の欧米企業も含まれていた。展示会に来ている市民の多くはこぎれいな格好をしており、今まで通った地域より一ランク階層が上のように感じた。星海広場内を車で通り過ぎると、ひとつひとつの広告の巨大さ、ビルの壁の一面を覆う飾り方には目が引かれる。派手な宣伝は中国が成長していることを顧客に誇示する意図からであろうか。

星海広場付近の道路は渋滞しており、敷地の中は混雑していた。ちょうどこの1週間、車の展示会が行われている。この区画は赤や黄色の派手な風船を飾っており、お祭り状態であった。出展している企業はトヨタや日産やホンダなどの日本企業、そして、フォルクスワーゲンやGM等の欧米企業も含まれていた。展示会に来ている市民の多くはこぎれいな格好をしており、今まで通った地域より一ランク階層が上のように感じた。星海広場内を車で通り過ぎると、ひとつひとつの広告の巨大さ、ビルの壁の一面を覆う飾り方には目が引かれる。派手な宣伝は中国が成長していることを顧客に誇示する意図からであろうか。

リチャード氏によると、この国際センターは数年前、夏の「世界経済フォーラム」会議場として指定され、国際的知名度があがったそうだ。近くに高級ホテルやコンベンションセンターも多く、ここは大連の新しい国際的中心として成長している。更なる拡大、利用頻度増加が見込まれる大連の国際的中心地を維持、発展するにはさらなる公共の交通

リチャード氏によると、この国際センターは数年前、夏の「世界経済フォーラム」会議場として指定され、国際的知名度があがったそうだ。近くに高級ホテルやコンベンションセンターも多く、ここは大連の新しい国際的中心として成長している。更なる拡大、利用頻度増加が見込まれる大連の国際的中心地を維持、発展するにはさらなる公共の交通 機関の充実が必要である。昨日、旅順からの帰路に見た路面電車がすぐそばを走っており、運賃は1元、クーラー入りの車両は2元で、とても安い。だが、市街中心まで行くには乗り換えが必要である。また、停留所から星海広場まで至るには、交通量が多い一般道路を渡らなければならない。雨天でも濡れない専用通路もない。市街中心地まで直通で結ぶよう利便性を上げ、公共交通機関を利用するインセンティブを高めることが、今後のこの地域の発展を大きく左右するのではないか、と感じた。

機関の充実が必要である。昨日、旅順からの帰路に見た路面電車がすぐそばを走っており、運賃は1元、クーラー入りの車両は2元で、とても安い。だが、市街中心まで行くには乗り換えが必要である。また、停留所から星海広場まで至るには、交通量が多い一般道路を渡らなければならない。雨天でも濡れない専用通路もない。市街中心地まで直通で結ぶよう利便性を上げ、公共交通機関を利用するインセンティブを高めることが、今後のこの地域の発展を大きく左右するのではないか、と感じた。

渋滞に巻き込まれた私たちは、見本市会場を降りて視察する時間がなくなり、星ヶ浦の西側にある日本植民時時代に日本人の高級住宅地として機能していた地域に向かって、そこで昼食をとることにした。

日本人高級住宅地域であった景観は一変し、そこには、商業複合施設が出来上がっており、市場経済の働きが活発に見られる。複合施設には、日本風居酒屋、SUBWAYやKFC、PIZZA HUTなどのファストフードチェーン、ワトソンズ(香港のドラッグストア)などがテナントとして入り、とくに米国系企業の投資が目立つ。道路の対面には1階に商業店舗・2階以上を住宅とする高層マンションが建っており、この地域は、中産階級に向けた新開発地域の商業・住宅中心として機能しているようであった。

日本人高級住宅地域であった景観は一変し、そこには、商業複合施設が出来上がっており、市場経済の働きが活発に見られる。複合施設には、日本風居酒屋、SUBWAYやKFC、PIZZA HUTなどのファストフードチェーン、ワトソンズ(香港のドラッグストア)などがテナントとして入り、とくに米国系企業の投資が目立つ。道路の対面には1階に商業店舗・2階以上を住宅とする高層マンションが建っており、この地域は、中産階級に向けた新開発地域の商業・住宅中心として機能しているようであった。

ゼミメンバー数名で、PIZZA HUTに入り昼食を取った。世界中に展開するチェーン店だけに、店内はお洒落な内装で統一され、中国色は一切なく、欧米の雰囲気が漂っていた。衛生面は整っており、値段も国際スタンダードであった。中国ではPIZZA HUTは高級なファミリーレストランとしてのブランディングを行っている様子で、日本のデリバリーピザ店の面影は、そこにはない。サービスもレストラン風に悠長であったため、食事時間がなくなり、時計を見ながらビザをほおばってあわてて車に戻った。リチャード氏から、英語を話せる従業員も多いはずと言われて入ったのだが、メニューに英語表記はされていたものの、従業員にはなかなか英語が通じなかった。昼時ということもあり、店の4分の3は埋まって賑わっていたが、外国人は私たち以外1組しかおらず、地元の中産階級の中国人客をターゲットにした商業複合施設である。中国の中産階級は、所得が上がるにつれ、消費様式を次第に欧米化させてきていることが伺える。

昼食後、私たちは、西に隣接する星海公園へ行く。 この地域は、大連市の西への拡大、さらに1911年に公共機関である路面電車が沙河口から延長され、大連市内から直接結ばれたことにより、利便性が高まり、大連市の海水浴場として、エリート向けのリゾート地となった。

<地図:東京交通社 昭和6年発行>

辺りを見回すと、なぜこの場所がリゾート地開発として選ばれたのかが分かる。陸のほうを見ると、奥には山がある。1937年に関東州土木課が発行した風向地図を見ると、主に大連市は夏には北から南へと風が吹くが、この山は景観とともに防風の働きもしていることが分かる。海の方へ目を向けると小さな入り江となっており、波も比較的穏やかである。このような場所が、満鉄社員はじめ、大連に在住する日本人たちの憩いの場となり、さらに欧米人の大連や満洲往来が増加して、欧米人々が滞在する安らぎの場所として発達したのだろう。

現代の星ヶ浦/星海公園の中へ入ると、たくさんの遊戯施設があった。すぐ左手に、jumping castleという遊具がある。ディズニーのキャラクターが描かれていたが、著作権をクリアしているのだろうか。右手奥の方には、4本のスライダーが見える。また海の方へ目を向けると、遠くにバンジージャンプ、さらに海に浮かぶそのバンジージャンプ台から海岸までロープ伝いに空中を移動する絶叫系の遊具があり、幅広い年齢層の人が楽しめる余暇

現代の星ヶ浦/星海公園の中へ入ると、たくさんの遊戯施設があった。すぐ左手に、jumping castleという遊具がある。ディズニーのキャラクターが描かれていたが、著作権をクリアしているのだろうか。右手奥の方には、4本のスライダーが見える。また海の方へ目を向けると、遠くにバンジージャンプ、さらに海に浮かぶそのバンジージャンプ台から海岸までロープ伝いに空中を移動する絶叫系の遊具があり、幅広い年齢層の人が楽しめる余暇 の場所として開発されていることが一目で感じられる。海岸には露店が並び、パラソルを使って寝そべったり、海水浴をしたり、たくさんの人々が思い思いに楽しんでいた。リチャード氏によると、以前はロシア人を筆頭とする欧州人の客が多かったそうだが、昨今は中国人が多いと話してくれた。エリート向けリゾート地は、今大衆向けの海水浴場と化していることが感じ取られた。

の場所として開発されていることが一目で感じられる。海岸には露店が並び、パラソルを使って寝そべったり、海水浴をしたり、たくさんの人々が思い思いに楽しんでいた。リチャード氏によると、以前はロシア人を筆頭とする欧州人の客が多かったそうだが、昨今は中国人が多いと話してくれた。エリート向けリゾート地は、今大衆向けの海水浴場と化していることが感じ取られた。

なぜ、星ヶ浦/星海公園は大衆化してしまったのか。大連市街は、植民地時代から、西方に拡大(「大連の都市中心の西漸」のコラム参照)していた。大連市民にもアクセスしやすい場所となったこともあるが、なにより、大連市民の平均生活水準が向上したことも挙げられるだろう。経済発展に伴い生活に余裕ができ、休暇に使える時間が増えたのだろう。昼食を取った複合商業施設同様、中流階級の増加が星ヶ浦の大衆化をもたらしたのであると考えられる。

なぜ、星ヶ浦/星海公園は大衆化してしまったのか。大連市街は、植民地時代から、西方に拡大(「大連の都市中心の西漸」のコラム参照)していた。大連市民にもアクセスしやすい場所となったこともあるが、なにより、大連市民の平均生活水準が向上したことも挙げられるだろう。経済発展に伴い生活に余裕ができ、休暇に使える時間が増えたのだろう。昼食を取った複合商業施設同様、中流階級の増加が星ヶ浦の大衆化をもたらしたのであると考えられる。

この星ヶ浦/星海公園は、香港に造られた香港海洋公園と似ている部分がある。かつて香港の英植民地政府は、海洋公園をイギリスの植民地支配に対する中国人の反抗を鎮めるために建設した。狭苦しい都市共同生活の中で社会の軋轢を感じる中級層厚みが増すにつれ、共産党政府が彼らのストレス発散の場とする意図もあったのではないか。そのような意図も、多くの年齢層や所得層を狙った遊具の配置からうかがい知ることができる。

このリゾート地区には、娯楽や居住機能だけでなく、教育研究機能も立地している。それは、中国科学院大連化学物理研究所で、これは、日本植民地時代の満鉄中央試験所をうけついだ施設 である。この地区の北部、大連市は、巡検最終日に訪れる技術経済開発区を擁し、より多くの技術者の育成が急務となっている。この研究所は、その機能の一端を担っているであろう。このような、大連の産業集積の一環を星ヶ浦/星海地区が担っている。

このように、大連は、国際的ステータスの上昇と共に、植民地時代に構成された基本的な都市の骨格に肉付けをしつつ、急速な都市発展を遂げている。大連中心から離れているため地価も比較的安く、アクセスも整っており、他企業や大学との連携研究等を見込めるこの地区は、まだまだ発展する余地がある。すでに、この地区の西に、大量の建売住宅が建設されているのを、昨日旅順からの帰路に私たちは見た。

日本の植民地になって、大連の人口は急激に増加した。1908年に星ヶ浦が、高級リゾート地として開発され、路面電車によりこの地域と大連中心街が結ばれると、星ヶ浦にも日本人向けの高級住宅地が建設された。毎日中心街まで路面電車を使用して通勤する時間や交通費は必要であるが、ごみごみしている大連市内より、海に近く住居環境が整っていたこの地区が、おおくの日本人エリート階層をひきつけたことは、想像に難くない。次に私たちは、この旧日本人住宅を我々は訪れた。

日本の植民地になって、大連の人口は急激に増加した。1908年に星ヶ浦が、高級リゾート地として開発され、路面電車によりこの地域と大連中心街が結ばれると、星ヶ浦にも日本人向けの高級住宅地が建設された。毎日中心街まで路面電車を使用して通勤する時間や交通費は必要であるが、ごみごみしている大連市内より、海に近く住居環境が整っていたこの地区が、おおくの日本人エリート階層をひきつけたことは、想像に難くない。次に私たちは、この旧日本人住宅を我々は訪れた。

路面電車の線路を渡って左折すると、広い敷地が確保された大型の一軒家が立ち並んでいる。敷地内には必ず庭があり、入り口から玄関まで舗装された歩道が通じ、維持費も高いとおもわれる芝生の手入れが、いまもなされている。庭の大きさ、家の立派さを見ると開発当時に高所得の人々が住んでいたことが分かる。落ち着いた雰囲気は、道路の反対側にそびえる高層ホテルやAir Chinaなどのビルとは対照的である。

路面電車の線路を渡って左折すると、広い敷地が確保された大型の一軒家が立ち並んでいる。敷地内には必ず庭があり、入り口から玄関まで舗装された歩道が通じ、維持費も高いとおもわれる芝生の手入れが、いまもなされている。庭の大きさ、家の立派さを見ると開発当時に高所得の人々が住んでいたことが分かる。落ち着いた雰囲気は、道路の反対側にそびえる高層ホテルやAir Chinaなどのビルとは対照的である。

日本が第二次世界大戦で敗北すると、大連に大量に存在した日本植民地時代の建造物は、すべてソ連軍に無償で接収された。ここにある住宅も、もちろん例外ではない。その住宅環境が今日まで維持されているのは、この住宅地に人民解放軍の施設が隣接しており、この地域が現在、ここで働く高級将校たちの住居となっているからだろう。広々として快適な住宅であるから、ソ連占領直後は、ソ連軍の将校たちが日本人の代わりに住んだのかもしれない。その後、ソ連軍が撤退するとき、人民解放軍にこの地区が渡ったのではないだろうか。環境が良いところに軍施設を置こうとしたことが推察される。

通りを、黒くティントがかかっている高級外国車とすれ違った。重要な軍関係者が移動しているのを一般市民には見られたくないのだろう。この地域は軍事色が濃いことを強調するようであった。一般的な地域であれば、道路の反対側に多くの外国資本が流入し、都心との交通の改善されているため、経済的機会費用が上がり、植民地時代からの建造環境は壊されてデベロッパーにより投資が行われるだろうが、ここは軍施設であるため、そのような開発は近いうちには行われないだろう。特殊的な建造環境の保存が行われている地区である。

ここで私たちは、しばらく住宅を観察しながらフィールドで討論をしていた。そのとき、一人の学生が、通りで地元の5人組みの男子がサッカーをしているところを写真に撮ろうとした。すると、遠くに構えていた警備員が突然、私たちのほうを向き注意しながら、走ってきた。その学生がカメラを向けた方向は、人民解放軍の空軍の施設であった。中国で、軍施設を写真撮影することは禁じられている。

私たちは、警備員に事務所まで来るように言われた。ついて行くと、警備員は私たちをなかなか解放してくれず、身分証の提示、昨晩泊まったホテルの電話番号の確認等をし、スパイではないか怪しんでいる様子だった。中国語も思うように伝わらず、軍人も英語や日本語を話せない。もっとも、上手に中国語ができたとしても、私たちだけだったならば、信用されたかどうかは分からない。社会主義のもとでは、外国人を見ればスパイと思え、という教育が徹底しているからだ。中国人ガイドのリチャード氏を呼んで説明してもらい、ようやく私たちのスパイ嫌疑が晴れて放免された。満鉄資料室や大連港埠頭などでは日本人に向けた取り組みが整っているのに感心し、私たちも中国のホスピタリティに浮かれていたところがあったが、いったんコースを外れると、中国での外国人への規制の厳しさという現実を、痛感させられることになった。

本日のこれまでの巡検で、私たちは、植民地時代から続く都市大連の西漸を認識してきた。このような都市過程を作る大きなきっかけとなったのは、この長者広場/人民広場である。私たちは、次にこの広場を訪れた。

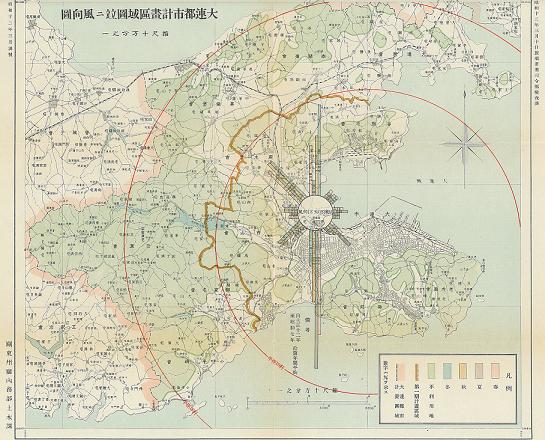

大連の都市中心の西漸<地図:関東州土木課 昭和12年発行> だが、日本が植民地支配するようになってから、大陸にくる日本人や、労働者として山東省から来た中国人労働者により大連市内の人口が急増し、住宅不足が著しくなった。このため、大連は西へと拡大を始めた。その際、都市計画により新しく行政中心が造られた。これが長者広場/人民広場の地区である。ここは、今までのロシア時代の街路設計とは大きく異なっていて、大広場/中山広場のように凝った放射状の街路ではなく、単純な長方形の街路パターンを採用している。広場の設計だけ見ても、設計者が異なっているのが明らかだ。 1937年の地図と現在の地図と比べると、大連が西へと拡大した様子が分かる。関東州土木課発行の『大連都市計画概要(1937年)』によると、西方への都市拡大に伴い、大広場/中山広場から大連駅方面長者広場/人民広場方面への交通量が増加し、常盤橋付近交通緩和計画特別委員会のもと、西通/中山路の幅員拡大の工事が都市計画事業として行われた。結果として、現在金融機関が多い中山広場と、行政機関が集中する州庁前広場/人民広場が幅広い道路によって結ばれた。 この広場の完成により、拡張できなくなった植民地の行政施設が多く移転してきたのだ。1937年、旅順から関東州庁舎が移転された。それに続き関東州地方法院も移転し、さらに警察訓練所が建設された。現在、これらの建物は、順に市役所、裁判所、警察署となっており、大連の行政機関の中心地としてこの広場地区が引き続き機能しているのが分かる。1937年は、ロシア人街入り口の日本橋/勝利橋附近に位置していた南満州鉄道旧大連駅が400メートルほど西の現在の大連駅の場所に移動した年でもある。この2つの出来事は、大連市の中心が全体に西へと移行していく都市過程に重要な役割を果たした。 日本敗戦後、長者広場/人民広場は、「スターリン広場」と改称され、社会主義パレードが行える何もない広大な広場となった。だが、それを取り巻く建物は、今も植民地時代の建造環境と機能を残したまま、変わらず行政の中心地であり続けている。 |

到着すると、私たちは、広場のあまりのだだっ広さに驚いた。社会主義都市では、このような広大な空間が、パレードを催すために必ず設けられる。市や国にとって重要な機関の前に市民が集まり、パレードをすることによって、市民の国への忠誠心を高めるのである。

到着すると、私たちは、広場のあまりのだだっ広さに驚いた。社会主義都市では、このような広大な空間が、パレードを催すために必ず設けられる。市や国にとって重要な機関の前に市民が集まり、パレードをすることによって、市民の国への忠誠心を高めるのである。

だが、中国各地で訪れた博物館や観察した石碑には愛国主義的要素を孕む展示や文章が記されているのに、ここまで重要な行政機関が揃っている広場の警備体制が手薄であり、国民の忠誠心信性を高めるような像や石碑は全く設置されていないのは意外であった。さらに、長者広場/人民広場自身に、あまりのひと気のなさに驚く。ただっ広い空間には噴水に旗のポール、数個のベンチしか設置されていなかった。

次に、私たちは、日本橋/勝利橋を通り、かつて南満州鉄道で使用されていた特急用蒸気機関車「あじあ号」が保存されている工場へ向かった。再び旧ロシア人地区を過ぎ、児玉通/団結街の反対側へと移動した。

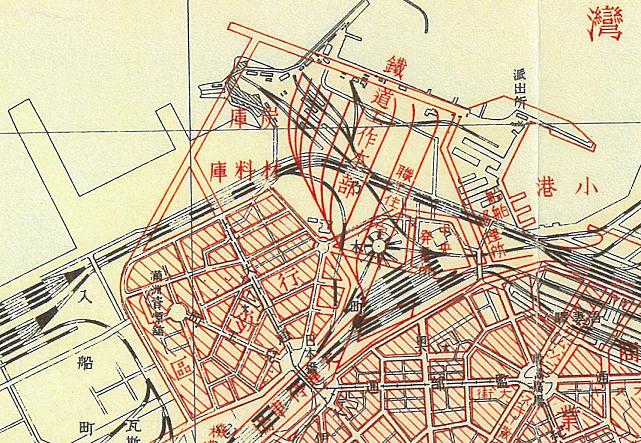

<地図:関東州土木課 昭和12年発行>

<地図:関東州土木課 昭和12年発行>

地図を見ると、この地域の東側には中央発電所、鉄道工作本部、材料庫などが建設されていたことが示されている。その後の1937年に作成された関東州の地図では、商業建築物が数棟建っているのが確認できるが、それが何に使用されていたかは明記されていない。

私たちは、鉄路鍋炉安装工程公司という、鉄道のボイラー設置を行う工場に着いた。あじあ号を牽引していた蒸気機関車は、この企業の簡素なガレージに静態保存されている。ここにあじあ号の機関車が保存されていることは、入り口に一切書かれていない。

私たちは、鉄路鍋炉安装工程公司という、鉄道のボイラー設置を行う工場に着いた。あじあ号を牽引していた蒸気機関車は、この企業の簡素なガレージに静態保存されている。ここにあじあ号の機関車が保存されていることは、入り口に一切書かれていない。

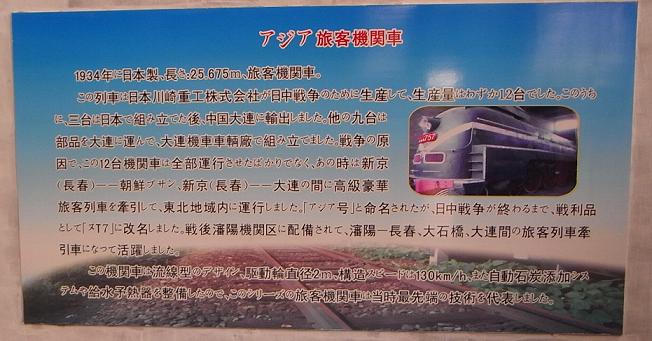

満鉄とあじあ号日露戦争後の講和条約において、東清鉄道支線の旅順・大連から長春間の鉄道が日本に譲渡された。だがその鉄道を使用するには、線路幅の全面的な改修工事が必要であった。ロシアが敷設した東清鉄道のゲージ(軌間)は1524mmであったが、日露戦後、ロシアはすべての機関車や貨車を撤退する際に持ち帰ってしまった。そのため日本は自身の車両を用意しなければならなかったが、日本本土のゲージは狭軌の1067mmであったため、日本の機関車を使用するため、軌間を変更する大掛かりな工事を要した。しかしその後、大陸内の直通を考慮し、軌間は、国際標準軌の1435mmに再び改められた。この工事が1908年4月30日に完了した。 そ の後日本は、大連西部の沙河口に大規模な車両工場を建設し、機関車の生産を始めた(『満鉄』西澤泰彦)。1934年11月に、大連~新京/長春間を8時間半で結ぶ高速特急列車を運転し始めた。この特急列車が「あじあ号」であり、牽引する大型蒸気機関車には、当時世界各地で流行していた流線型が採用された。 日本の敗戦により、この機関車はソ連に戦利品として接収された。もはや特急列車を牽引することはなかったが、瀋陽と大連を結ぶローカルの旅客列車を牽引するため、戦後もしばらくの間、使用されていた。 |

私たちが到着したのは15時頃だったが、従業員らがあまり仕事をしている様子はなかった。全体として,その工場には活気がなく、「工程公司」という看板はかかっているものの、いかにも元社会主義国営企業という雰囲気が色濃く漂っていた。

機関車が保存されているガレージは、全体の一番奥にある、鉄道の塗装関連会社の敷地の一部にある。中に入ると、ガレージ内には、あじあ号の巨大な車体のみが置かれていた。その形は確かにあじあ号の機関車であったが、博物館のように保存状態は徹底されていなかった。塗装は荒れ、安っぽい偽物のナンバープレートがついていた。機関車の運転台に自由に登れるようになっていたので、手すりを掴むと油がべたつく。上がると、石炭をためていた場所にはゴミが散らかっており、がらくたやビニール、吸殻、麦らしきものが散乱していて、惨めな姿をさらしていた。ガレージに案内してくれた2人の女性は、私たちの入場を許可した後、入り口に立つのみで案内をする様子でもない。一般公

機関車が保存されているガレージは、全体の一番奥にある、鉄道の塗装関連会社の敷地の一部にある。中に入ると、ガレージ内には、あじあ号の巨大な車体のみが置かれていた。その形は確かにあじあ号の機関車であったが、博物館のように保存状態は徹底されていなかった。塗装は荒れ、安っぽい偽物のナンバープレートがついていた。機関車の運転台に自由に登れるようになっていたので、手すりを掴むと油がべたつく。上がると、石炭をためていた場所にはゴミが散らかっており、がらくたやビニール、吸殻、麦らしきものが散乱していて、惨めな姿をさらしていた。ガレージに案内してくれた2人の女性は、私たちの入場を許可した後、入り口に立つのみで案内をする様子でもない。一般公 開はされているが、事前予約が必要であり、まだ大衆向けのツーリズムに見合ったレベルの案内やサービスが整っていなかった。中国語と日本語の簡単な素人くさい説明看板には、自動給炭装置等をつけ、時速130km/hを出す、当時最新鋭の車両であったことなどが、簡単に記されていた。

開はされているが、事前予約が必要であり、まだ大衆向けのツーリズムに見合ったレベルの案内やサービスが整っていなかった。中国語と日本語の簡単な素人くさい説明看板には、自動給炭装置等をつけ、時速130km/hを出す、当時最新鋭の車両であったことなどが、簡単に記されていた。

積極的に展示していないのは、あじあ号は侵略者であった日本が生産した鉄道車両であり、日本の中国大陸における覇権強化を象徴するものであり、嫌悪感があるからであろうか。瀋陽には、あじあ号の機関車など南満州鉄道に関する展示がある、より本格的な鉄道博物館がつくられているが、未だ一般公開にこぎつけていないという。日本人のノスタルジーツーリズムの流れに乗って、たまたま自社のガレージに放置されていたあじあ号機関車を材料に、元国営企業が副業をしているという印象であった。もっとも、あじあ号の機関車の実物をみられるのはいまの中国ではここしかないようなので、その副業には大いに感謝しなくてはならない。

バスに乗り工場を後にしようとすると、工場のすぐ外側に草木が茂る線路があった。ここで作業をする機関車を運び入れ、さらに完成した機関車を輸送するのに使っていたのだろう。

バスに乗り工場を後にしようとすると、工場のすぐ外側に草木が茂る線路があった。ここで作業をする機関車を運び入れ、さらに完成した機関車を輸送するのに使っていたのだろう。

私たちは、播磨町/延安路をバスで約1.5km上り、騒々しく交通量が多かった大広場/中山広場から、植民地時代に日本人の高級住宅地区であった南山地区に向かった。

その名の通り、植民地時代のCBDの南にそびえる丘陵地の麓にあったこの地区は、帝政ロシア植民地だった時にはヨーロッパ地区として指定されていたが、当時はまだ開発は進んでおらず、街路は東本願寺があった場所までしか舗装されていなかった。

地図:関東州土木課 昭和12年発行

日本の植民地となってから、この南山地区は、遼東守備軍令13号によって日本人地区と指定され開発された。北側には、大連市外家屋建築取締規則に基づいて、不燃化が徹底された煉瓦造りの一軒家が立ち並ぶ高級日本人居住地が造られた。(西澤泰彦著『「満州」都市物語』河出書房新社 2006年 P53)関東州土木課の地図によると、1907年に大連神社、1908年にその西側に東本願寺など宗教施設、また病院・学校等の生活の質を高めるのに必要な公共施設が住宅南側の丘のふもとに建設されていたことが認められる。ここは、植民地において、日本人が、日本人たちだけで快適に住める地区として開発された。

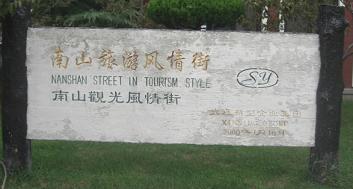

現地に着いてみると、南山地区の中心街路だった楓町は楓林路、櫻町は七七街と街路名が変わり、通りの始点には南山観光風情街(英語表記Nanshan in Tourism Style)と表示されて、中国不動産会社、新型集団企業、による再開発が行われていた。欧州風の赤い煉瓦の新築の立派な一軒家が立ち並び、日本植民地時代の

現地に着いてみると、南山地区の中心街路だった楓町は楓林路、櫻町は七七街と街路名が変わり、通りの始点には南山観光風情街(英語表記Nanshan in Tourism Style)と表示されて、中国不動産会社、新型集団企業、による再開発が行われていた。欧州風の赤い煉瓦の新築の立派な一軒家が立ち並び、日本植民地時代の 高級住宅街の再現を目指したと考えられる。一軒一軒には、通りの位置を示す住所表示と共に、新型集団企業が建設した何軒目かを示す住所が表示され、二重の住所表示がされていた。日本風であることを強調するように、日本人形をかたどった石像等が置かれていたが、地区の名称に「日本」の文字は無い。日本植民地都市の再現であることを忌避しているように感じられた。

高級住宅街の再現を目指したと考えられる。一軒一軒には、通りの位置を示す住所表示と共に、新型集団企業が建設した何軒目かを示す住所が表示され、二重の住所表示がされていた。日本風であることを強調するように、日本人形をかたどった石像等が置かれていたが、地区の名称に「日本」の文字は無い。日本植民地都市の再現であることを忌避しているように感じられた。

楓町/楓林路のみ多くの資本投入がされていたのが際立つが、不動産業者の開発に見合った活気は全く感じられなかった。新型集団企業は上流階級である中国人、日本人駐在員をターゲットとして建売住宅として開発したのだろうが、これら新築の住宅に住民が住んでいる気配はなく、数軒に造船会社や日本風の居酒屋が入っているのみであった。典型的日本風家屋ではなく洋風の煉瓦式住宅であるが、戦前の日本人住宅地がモデルとなっているがために、反日の雰囲気が影響しているのだろうか。敗戦から60年余りを経過し、大連には現在駐在員などとして多くの日本人が住んでいる。だが、これらの日本人のあいだには、南山地区が高級住宅地であるという日本植民地時代の共同主観はもはやないし、そのような地区に住居を構えると、へたをすれば、中国人から「植民地に強いノスタルジーを感じ、植民地の復興を考える反省のない日本人」という目でみられるリスクがある。また、建築された建売住宅は、植民地時代の住宅の忠実な再現ではないから、ノスタルジーツーリズムの客層を呼び込むほどの力はない。

楓町/楓林路のみ多くの資本投入がされていたのが際立つが、不動産業者の開発に見合った活気は全く感じられなかった。新型集団企業は上流階級である中国人、日本人駐在員をターゲットとして建売住宅として開発したのだろうが、これら新築の住宅に住民が住んでいる気配はなく、数軒に造船会社や日本風の居酒屋が入っているのみであった。典型的日本風家屋ではなく洋風の煉瓦式住宅であるが、戦前の日本人住宅地がモデルとなっているがために、反日の雰囲気が影響しているのだろうか。敗戦から60年余りを経過し、大連には現在駐在員などとして多くの日本人が住んでいる。だが、これらの日本人のあいだには、南山地区が高級住宅地であるという日本植民地時代の共同主観はもはやないし、そのような地区に住居を構えると、へたをすれば、中国人から「植民地に強いノスタルジーを感じ、植民地の復興を考える反省のない日本人」という目でみられるリスクがある。また、建築された建売住宅は、植民地時代の住宅の忠実な再現ではないから、ノスタルジーツーリズムの客層を呼び込むほどの力はない。

それゆえ、このようなかつての高級住宅地区の再現は、もはや日本人に見向きもされていないようである。住宅としてではなく、建売住宅にレストランや事務所などがテナントとして入っている。日本風レストランは、高級そうな趣きで、日本人との対談や商談などで使用するレストランとして経営されているようであった。

それゆえ、このようなかつての高級住宅地区の再現は、もはや日本人に見向きもされていないようである。住宅としてではなく、建売住宅にレストランや事務所などがテナントとして入っている。日本風レストランは、高級そうな趣きで、日本人との対談や商談などで使用するレストランとして経営されているようであった。

楓町/楓町街の一本裏のハルビン街にはいると、植民地時代の日本人の住宅が立ち並んで、そのまま老朽化がすすむ、昨日の旅順常盤町と同様の都市景観がひろがっていた。住宅のパイプはむき出しで、配管が中に埋まっていなかった。また、元日本人の家なので屋内には風呂場だけでシャワーがないのか、それとも壊れたのか、家の外の階段で髪を洗っている中年女性もいた。衛生状況の不整備、安全基準の低さがうかがわれた。日本植民地時代は高級住宅地として機能していたこの地域は、大連の西への拡大が進むと共に、置き去りにされ、周辺地域となってしまったようである。新たな設備投資が行われなかったため、建物の老朽化が進み、劣悪な住宅環境となり、貧困層が住む地域と化してしまったのだろう。

楓町/楓町街の一本裏のハルビン街にはいると、植民地時代の日本人の住宅が立ち並んで、そのまま老朽化がすすむ、昨日の旅順常盤町と同様の都市景観がひろがっていた。住宅のパイプはむき出しで、配管が中に埋まっていなかった。また、元日本人の家なので屋内には風呂場だけでシャワーがないのか、それとも壊れたのか、家の外の階段で髪を洗っている中年女性もいた。衛生状況の不整備、安全基準の低さがうかがわれた。日本植民地時代は高級住宅地として機能していたこの地域は、大連の西への拡大が進むと共に、置き去りにされ、周辺地域となってしまったようである。新たな設備投資が行われなかったため、建物の老朽化が進み、劣悪な住宅環境となり、貧困層が住む地域と化してしまったのだろう。

いま、周辺化されたこの南山地域には、不動産バブルに乗って、昨今新たなジェントリフィケーションが起きている。老朽化した旧日本人住宅がブロック単位で大規模に取り壊され、マンションの建設現場となっているのである。大広場/中山広場から車で約5分程度しかかからず、地価が比較的安いこの地域は、デベロッパーの注目を浴び始め、不動産開発がすすんでいるのだ。都心に近いので、オフィス機能やレストラン等のサービス機能も帯び始めている。窓側に多く飾られていたタイヤから、普通の住宅ではなく商業機能として建造物が使用されているのが分かる。オフィス機能、サービス機能として、そして中国人の不動産投機の対象となるマンション地区として、南山地区はこれから強化されていく様子だ。こうして、保護建物となっておらず、消極的に保存されてきただけの植民地時代の日本人住宅の面影は、風前の灯となっている。

いま、周辺化されたこの南山地域には、不動産バブルに乗って、昨今新たなジェントリフィケーションが起きている。老朽化した旧日本人住宅がブロック単位で大規模に取り壊され、マンションの建設現場となっているのである。大広場/中山広場から車で約5分程度しかかからず、地価が比較的安いこの地域は、デベロッパーの注目を浴び始め、不動産開発がすすんでいるのだ。都心に近いので、オフィス機能やレストラン等のサービス機能も帯び始めている。窓側に多く飾られていたタイヤから、普通の住宅ではなく商業機能として建造物が使用されているのが分かる。オフィス機能、サービス機能として、そして中国人の不動産投機の対象となるマンション地区として、南山地区はこれから強化されていく様子だ。こうして、保護建物となっておらず、消極的に保存されてきただけの植民地時代の日本人住宅の面影は、風前の灯となっている。

日本人の高級住宅地区ばかりでなく、かつて日本人を対象とした宗教施設が集まっていた南側の地域でも、建造環境の変化が起こっていた。東本願寺の建物は今もなお残るが、白・赤・黄色の派手な色を基調とした塗り替えがされ、現在は大連京劇院として使用されており、機能は変わって例外的に建造環境が保存されていた。

東本願寺の東側にあった大連神社や西本願寺の形跡は一切なく、大連外国語学校の敷地として使われ、建造環境は一変していた。大連では、宗教的意味を持つ建造物が最も早く取り壊しの対象となったのであろう。大学にはまとまった土地が必要である。宗教施設の広大な敷地が学校建設に適切であっただろうと考えられる。

大連外国語学校は、日本植民地の伝統を引き継ぎ、特に日本語教育の水準が高い。キャンパス内の学食には、中華料理外食企業「餃子の王将」の店があった。大連には、驚くほど日本語が上手な中国人が多数おり、コスト低下を図るため、日本向けPCユーザサポート等のコールセンターが多く設置されている。日本でサポートを受けるため電話をしたところ、国際電話で、出た相手が大連の中国人ということもしばしばだ。

大連外国語学校は、日本植民地の伝統を引き継ぎ、特に日本語教育の水準が高い。キャンパス内の学食には、中華料理外食企業「餃子の王将」の店があった。大連には、驚くほど日本語が上手な中国人が多数おり、コスト低下を図るため、日本向けPCユーザサポート等のコールセンターが多く設置されている。日本でサポートを受けるため電話をしたところ、国際電話で、出た相手が大連の中国人ということもしばしばだ。

この宗教施設周辺地域では、派手な開発の看板は見なかった。楓町/楓林路以外は他地域ほど市場経済の動きに左右されておらず、デベロッパーの手が入っていない様子だ。だが、大広場/中山広場から近いことを好条件とする個人経営店舗や中小オフィスからの注目が、今後高まる傾向にあるのではないだろうか。

その後私たちは、旧満鉄大連病院/大連大学附属中山医院へと向かった。大広場/中山広場からのアクセスがよく、広場、満鉄本社、日本人居住地である南山地区の三角形の中に位置して当時の満鉄大連病院/大連大学附属中山医院が1907年に建てられた。とくに、満鉄本社からはわずか約400mしか離れていなかった。この立地は、当時の政府は、植民地に居住し、植民地支配の担い手であった日本人の健康維持に深い配慮をはらっていたことを示している。

その後私たちは、旧満鉄大連病院/大連大学附属中山医院へと向かった。大広場/中山広場からのアクセスがよく、広場、満鉄本社、日本人居住地である南山地区の三角形の中に位置して当時の満鉄大連病院/大連大学附属中山医院が1907年に建てられた。とくに、満鉄本社からはわずか約400mしか離れていなかった。この立地は、当時の政府は、植民地に居住し、植民地支配の担い手であった日本人の健康維持に深い配慮をはらっていたことを示している。

診察者の増加に伴ない、旧ロシア人地区にあった病院からの移動でもあったため、新しい病院は広大な敷地に建設された。設計者小野木孝治の下で当時斬新的であると言われた構造の鉄筋コンクリート造りで、威厳が感じられる建物が完成された。(西澤泰彦著『「満州」都市物語』河出書房新社 2006年 P64)これが、今もそのまま残っている。

病院敷地内を観察すると、植民地時代とは関連性が弱い、ナイチンゲールの胸像が入口の門前に置かれていた。このナイチンゲールの胸像は、戦前他の人の像であった可能性も考えられる。それは日本の侵略に繋がる人物であったため、取り壊した結果、違和感を生む空間ができてしまったことも考えうる。国連のシンボルが刻まれている石像が置かれていること、大連大学、大連医学大学、遵義医学院などと提携し日本、韓国、アメリカ等の医療団体との幅広い交流や合同研究を強調していること、更に日本語、英語、ロシア語、韓国語に対応できるスタッフも備

病院敷地内を観察すると、植民地時代とは関連性が弱い、ナイチンゲールの胸像が入口の門前に置かれていた。このナイチンゲールの胸像は、戦前他の人の像であった可能性も考えられる。それは日本の侵略に繋がる人物であったため、取り壊した結果、違和感を生む空間ができてしまったことも考えうる。国連のシンボルが刻まれている石像が置かれていること、大連大学、大連医学大学、遵義医学院などと提携し日本、韓国、アメリカ等の医療団体との幅広い交流や合同研究を強調していること、更に日本語、英語、ロシア語、韓国語に対応できるスタッフも備 えていることを考慮すると、国際的な繋がりを強調するために、ナイチンゲールをここに置いたのかもれしれない。病院は広大な土地を利用しており、ゆったりした雰囲気が漂う。建物、道路、植生すべてにおいて大きく幅を取っている。さらに道路沿いに駐車されていた高級車から利用者の階層がうかがえる。日本植民地時代に造られた病院は今もなお権威と高い医療の質が維持され、4ツ星の病院として大連市民、特に高所得者にとって、重要な医療インフラとして使用されているようだ。国連の石像を置くことは、悪くない。

えていることを考慮すると、国際的な繋がりを強調するために、ナイチンゲールをここに置いたのかもれしれない。病院は広大な土地を利用しており、ゆったりした雰囲気が漂う。建物、道路、植生すべてにおいて大きく幅を取っている。さらに道路沿いに駐車されていた高級車から利用者の階層がうかがえる。日本植民地時代に造られた病院は今もなお権威と高い医療の質が維持され、4ツ星の病院として大連市民、特に高所得者にとって、重要な医療インフラとして使用されているようだ。国連の石像を置くことは、悪くない。

大連の巡検の最後に、日本植民地時代から商業地域として発展していた大連駅前の視察を行った。関東州土木課発行の地図によると、ここは、帝政ロシア占領時もヨーロッパ市場として開発予定だった地区のようであり、日本植民地となって、この地区には「連鎖街」と呼ばれる一大商業中心が開発された。

1903年に青泥窪橋近くの湿地帯を埋め立てて建設された連鎖街は、単なる商店街ではなく、貸しアパートや住宅を含む一種のニュータウンとして開発された。住宅16棟に加え映画館や公衆浴場も設けられ、娯楽面にも重点が置かれた。(西澤泰彦著『「満州」都市物語』河出書房新社 2006年 P60)。1937年、大連駅が現在の位置に移転すると、駅と連鎖街が一帯となり商業地区が成立した。

今もなお、この地区の商業機能は持続している。そればかりか、更なる規模拡大が行われている。

この大連駅前の商業地区は、大まかに以下の三つの区分をなすことができる: 1.昔の商業地区中心、2.現在の商業地区中心、3.商業地区の周辺部。

1.昔の商業地区中心には、日本植民地時代、大連駅の移転に伴って三越百貨店大連支店が建設された。戦後接収され、現在は、もともとロシア系の秋林デパートとして使用されている。階段は造りは頑丈な大理石であり、かつての日本のデパート建築を髣髴とさせる。フロア配置を観察すると、日本のデパートの垂直構造と同様で、1階に化粧品類、2,3階は婦人服、4階は男性服、子供服となり、最上階にはレストランがあった。更にデパート内に入らずに直接レストランへ上れるエレベーターもあり、これも日本のデパートを連想させる。日本の伝統的なフロア配置が、60年経った今も持続しているのは興味深かった。秋林デパートの外壁は派手なピンク色に塗りかえられ、目立つ存在だが、それに伴う人気は感じられず、2.に挙げた現在の大連商業地区の中心である外国資本デパートの多い地区に顧客を奪われている様子だ。

1.昔の商業地区中心には、日本植民地時代、大連駅の移転に伴って三越百貨店大連支店が建設された。戦後接収され、現在は、もともとロシア系の秋林デパートとして使用されている。階段は造りは頑丈な大理石であり、かつての日本のデパート建築を髣髴とさせる。フロア配置を観察すると、日本のデパートの垂直構造と同様で、1階に化粧品類、2,3階は婦人服、4階は男性服、子供服となり、最上階にはレストランがあった。更にデパート内に入らずに直接レストランへ上れるエレベーターもあり、これも日本のデパートを連想させる。日本の伝統的なフロア配置が、60年経った今も持続しているのは興味深かった。秋林デパートの外壁は派手なピンク色に塗りかえられ、目立つ存在だが、それに伴う人気は感じられず、2.に挙げた現在の大連商業地区の中心である外国資本デパートの多い地区に顧客を奪われている様子だ。

2.現在の商業地区中心は、大連駅と西公園/労働公園の間に位置し、青泥路は歩行者天国となっている。ビルの壁の3階ほどにまたがる西洋人をモデルにした大きな広告が目を引いた。台湾資本の百年城デパート、元日系で現在は中国の大商集団のマイカル、吉野家や、米系資本のスターバックス、ハーゲンダッツ等の国際的フードチェーン店が事業展開しており、外国資本が多く流入している。商業地区には地下街も広がり、日本植民地時代の写真と比べると高層ビルが非常に増え、立体化が進んでいる。地価が高いこと、歩行者の行為空間が限られ、外への拡大が難しいことの反映である。

2.現在の商業地区中心は、大連駅と西公園/労働公園の間に位置し、青泥路は歩行者天国となっている。ビルの壁の3階ほどにまたがる西洋人をモデルにした大きな広告が目を引いた。台湾資本の百年城デパート、元日系で現在は中国の大商集団のマイカル、吉野家や、米系資本のスターバックス、ハーゲンダッツ等の国際的フードチェーン店が事業展開しており、外国資本が多く流入している。商業地区には地下街も広がり、日本植民地時代の写真と比べると高層ビルが非常に増え、立体化が進んでいる。地価が高いこと、歩行者の行為空間が限られ、外への拡大が難しいことの反映である。

これら中心部の周辺をなすのが、3.商業地区の周辺部にある中小店舗、個人経営の店舗である。大連駅方面へ歩くと、高層ホテルや外国資本が流入している建物以外は高層ビルや6階近くある建物が少なくなり、3~4階くらいの建物が多くなった。中国各地でみられる典型的な1階を商業施設とし、2階以上を住宅地として使用する建物で、食料品店や個人経営のレストランや旅行会社が点在していた。また西公園/労働公園方面へ歩くと電気器具店の集まる地区、家具店の集まる地区と、区によって店の種類が集積していることが分かった。もともとその場所にその種の店があったから集積したのだろうか。

これら中心部の周辺をなすのが、3.商業地区の周辺部にある中小店舗、個人経営の店舗である。大連駅方面へ歩くと、高層ホテルや外国資本が流入している建物以外は高層ビルや6階近くある建物が少なくなり、3~4階くらいの建物が多くなった。中国各地でみられる典型的な1階を商業施設とし、2階以上を住宅地として使用する建物で、食料品店や個人経営のレストランや旅行会社が点在していた。また西公園/労働公園方面へ歩くと電気器具店の集まる地区、家具店の集まる地区と、区によって店の種類が集積していることが分かった。もともとその場所にその種の店があったから集積したのだろうか。

大連駅前の商業地区は、地区としては持続性があるものの、その内部は時間とともに変容し、さらに機能が分化している。発展しつつある都市過程が観察できた。

私たちは今晩中に長距離列車に乗り瀋陽/奉天に移動しなければならないため、今日の大連の巡検は大連駅が最後となった。大連駅駐車場から辺りを見回すと、大連駅の反対側には国際的に有名なホテルが大きくそびえ立ち、それらに囲まれている気分になった。大連駅用の駐車場は大きな敷地が確保されていて、大型車、小型車の駐車する場所が区別されている。

私たちは今晩中に長距離列車に乗り瀋陽/奉天に移動しなければならないため、今日の大連の巡検は大連駅が最後となった。大連駅駐車場から辺りを見回すと、大連駅の反対側には国際的に有名なホテルが大きくそびえ立ち、それらに囲まれている気分になった。大連駅用の駐車場は大きな敷地が確保されていて、大型車、小型車の駐車する場所が区別されている。

満鉄の太田宗太郎が設計した大連駅舎は、満鉄時代の姿と位置のまま修復されている。植民地で類似のデザインを取った、樺太/サハリンの真岡/ホルムスク駅は、既にロシアの手で取り壊されたので、いまや貴重な存在である。空港のように到着ロビー、出発ロビーの階が区別される効率的な構造は、現在も存続している。

満鉄の太田宗太郎が設計した大連駅舎は、満鉄時代の姿と位置のまま修復されている。植民地で類似のデザインを取った、樺太/サハリンの真岡/ホルムスク駅は、既にロシアの手で取り壊されたので、いまや貴重な存在である。空港のように到着ロビー、出発ロビーの階が区別される効率的な構造は、現在も存続している。

荷物を持ち、駅舎に入ろうとすると長蛇の列ができていた。駅舎の中に入るためには荷物検査があった。予想以上に厳重なセキュリティーチェックがあり驚いた。

プラットホームに降りると、辺りは暗くなり始めていた。ホームは、活気がなく、とてもシンプルな構造で、照明は少なく、薄暗かった。柱や壁には日本のように広告はなかったが、ホームの表示板は満鉄時代のデザインを復元しているようであった。

列車に乗るとき切符を再度確認され、2日間お世話になったリチャード氏と別れの言葉を交わし、乗車した。 私たちが乗車した車両は、軟座車(1等)の対面4人席で、座席の区切りがひとつひとつにある。列車内にも、ホームと同様に広告がなかった。1等車の客をターゲットとした広告ならば効果が期待できそうだが、広告が一切貼られていないのは国営鉄道であるからであろうか.. 鉄道当局に、広告収入を挙げようとする意識がやはり少ないのであろうか。

発車すると、車窓から見えるようにいくつかの大きな看板に医療関係、学校関係、外国語教育の広告が貼られていた。公共性の高い業種であるのが特徴的であった。全体として、市場経済とはいえ、鉄道関係施設での広告は、かなり公的な規制があるという印象であった。

私たちの列車は、大連駅から瀋陽駅までノンストップで走り抜ける。発車するとすぐ、沙河口駅を通過。15分くらいたつと景色が一変し、発電所やパイプ、中国中鉄ビルがみられた。ここは、空港最寄りの周水駅の近くであり、工業地域として栄えている様子がうかがえた。日本であれば、郊外電車が頻繁に発着し、通勤客などでにぎわっているはずの駅の立地であるが、中国国鉄には、日本のように、近距離・中距離の郊外電車を運行するという発想がない。郊外電車を運行すればダイヤが稠密となるから、より洗練された運行技術が必要とされ、定時性の確保も難しくなるが、中国国鉄にはまだそれだけの運行技術が十分備わっていないのかもしれない。運行されているのは長距離の旅客か貨物のみであるため、駅員は2人、客は2人しかおらず、閑散としていた。やがて、日本植民地であったかつての関東州と旧中華民国(その後満洲国)との境界を越えた。

2時間後の午後9時頃に、営口への乗換駅として重要な位置を占める大石橋駅を通過した。閑散としたプラットホームに立派な電灯があり、電光掲示板も設置されていた。街にはネオンライトも多く、コンテナやクレーン、タンクなどもあり、China Shippingと書かれたクレーンを見かけた。工業地域として発展しているのだろう。

この上記2つの駅は、両方重要な駅であるのにプラットホームは閑散としていたのは、日本とは異なり、乗車客は、飛行機に搭乗の際のようにいったんゲートまえの待合所で待たされ、列車が到着する約10分前にしかプラットホームへ下りる許可が出ないのが一因である。この方法は、治安や安全のためであろう。

この上記2つの駅は、両方重要な駅であるのにプラットホームは閑散としていたのは、日本とは異なり、乗車客は、飛行機に搭乗の際のようにいったんゲートまえの待合所で待たされ、列車が到着する約10分前にしかプラットホームへ下りる許可が出ないのが一因である。この方法は、治安や安全のためであろう。

辺りは暗くなり、外の観察は困難となったので、列車内の観察をすることにした。

車両間には販売店があり、ガラスケースに歯ブラシ、ティッシュ、ナプキンなどを売っていた。だが種類も少ない上に乗務員は近くにいない。歩くとじゅうたんがきちんとはまっておらず、でこぼこになっていてつまずきそうになる。また、雨漏りをしている車両があったり、車両間にはタバコの吸殻が

車両間には販売店があり、ガラスケースに歯ブラシ、ティッシュ、ナプキンなどを売っていた。だが種類も少ない上に乗務員は近くにいない。歩くとじゅうたんがきちんとはまっておらず、でこぼこになっていてつまずきそうになる。また、雨漏りをしている車両があったり、車両間にはタバコの吸殻が 捨てられていたり、乗務員は多いのに旅客の利便を図り車内を清潔に保とうという意識が乏しい。サービスという考え方が乗務員に十分浸透しておらず、国営的な側面が見られた。列車は客を運ぶ物であればよいというイメージを持っていると感じる。

捨てられていたり、乗務員は多いのに旅客の利便を図り車内を清潔に保とうという意識が乏しい。サービスという考え方が乗務員に十分浸透しておらず、国営的な側面が見られた。列車は客を運ぶ物であればよいというイメージを持っていると感じる。

その一方で客の意見を書き込む用紙が各車両に設置されていたことや、テレビが車内に設置されている車両もあるのを見ると、ハードの面では市場経済に影響され、それなりにサービス向上も考えているのだろう。

その一方で客の意見を書き込む用紙が各車両に設置されていたことや、テレビが車内に設置されている車両もあるのを見ると、ハードの面では市場経済に影響され、それなりにサービス向上も考えているのだろう。

以前は、中国の長距離列車にはほとんど食堂車が設置されていて、移動する景色を見ながらそれなりの味の中華料理を楽しめたが、食堂車は儲からないのであろうか、食堂車のついた列車は減り、中年女性がかごを持ちカップラーメンやおつまみを売り歩いているのみであった。日本のような駅弁は無いので、列車内の供食は極めて貧弱になっている。

このように、中途半端に市場主義、儲け主義が浸透している。一方で、従業員の動きには、社会主義的部分がいぜん色濃く見られる。午前中リチャード氏と話していると、長距離バスは全面的に民営化されたとの話だった。今後長距離バスと鉄道の競争が激しくなる可能性がある。その際、国営である鉄道はどのような取り組みを行うのだろうか。時速200kmを超えるような高速化が進む線区では、バスを圧倒できるだろうが、そうでないところはどのようにサービス向上を行い、集客に力を入れるのか、今後の課題は大きいと感じた。

さらに進み硬座車(二等)の車両へ視察に行こうとしたが、警備員らしき人に警戒されたので断念し、自分たちの席へと戻った。中国の列車では、硬座車とより上級の車両との間の乗客の移動が厳しく制限され、格差は日本の列車より厳しい。硬座車の乗客は、食堂車が仮についていても、それを利用することができない。

中国国鉄が国営であることと市場経済を志向することとの狭間に立たされている現状が、明らかになった。

その後、一等車の乗客に話かけてみて、中国のエリート層の海外に対する視点が明らかになった。

日本の早稲田大学の国際教養学部に1年間留学していた中国人女性の乗客は、大連に試験を受けに行ったそうで、瀋陽出身という。彼女はとても礼儀正しく、英語を堪能に話すことができた。彼女いわく、中国の学生は一般的には小学校から英語教育を受けるという。だが、昼間のPIZZA HUTで英語が全く通じなかったことを考えると、全ての中国人が小学校から英語を学んでいるわけではなかろう。エリートである彼女は自分の常識を中国全体で当たり前だと認識しているようだ。格差という意識はないのだろうか。エリート層と一般層の中国人との間には、隔絶した壁があり、エリート層が一般中国人のことを慮ることはあまりないことが示されているようだった。

日本の早稲田大学の国際教養学部に1年間留学していた中国人女性の乗客は、大連に試験を受けに行ったそうで、瀋陽出身という。彼女はとても礼儀正しく、英語を堪能に話すことができた。彼女いわく、中国の学生は一般的には小学校から英語教育を受けるという。だが、昼間のPIZZA HUTで英語が全く通じなかったことを考えると、全ての中国人が小学校から英語を学んでいるわけではなかろう。エリートである彼女は自分の常識を中国全体で当たり前だと認識しているようだ。格差という意識はないのだろうか。エリート層と一般層の中国人との間には、隔絶した壁があり、エリート層が一般中国人のことを慮ることはあまりないことが示されているようだった。

さらに車内観察中に、韓国の大学に留学するためのビザを取得する目的で、瀋陽へ向かっている女子大学生と話した。最近は、富裕層の中国人が日本や韓国に留学するのが流行っているようだ。2人の女性から、中国の若者は国内ばかりでなくアジア、さらにはヨーロッパを視点の先に置いていることを大いに感じさせられた。このような人たちが、月給1000元足らずで働いている、労働集約的工場の女子工員のことにほとんど共感をよせないまま、将来の中国経済と社会をこれから担っていく、社会の上層部となってゆくのであろう。

また同じ車両にはビジネスマンが英字新聞を読んでいたし、外国人と3人で乗車していた中国人男性がいた。市場経済が浸透する中で、中国の社会が、大きくグローバル化の動きを示している雰囲気を、一等車の中で味わうことができた。

夜遅く、瀋陽駅に着いた。ホテルへ直行し、次の朝が早かったためすぐに就寝した。